“내가 죽은 뒤에 나의 뼈를 하얼빈 공원 곁에 묻어 두었다가, 우리 국권이 회복되거든 고국으로 반장해 다오. 나는 천국에 가서도 또한 마땅히 우리나라의 회복을 위해 힘쓸 것이다.

너희들은 돌아가서 동포들에게 각각 모두 나라의 책임을 지고 국민된 의무를 다하여, 마음을 같이하고 힘을 합하여 공로를 세우고 업을 이루도록 일러다오. 대한 독립의 소리가 전국에 들려오면 나는 마땅히 춤추며 만세를 부를 것이다.“

안중근 의사가 남긴 마지막 유언이다.

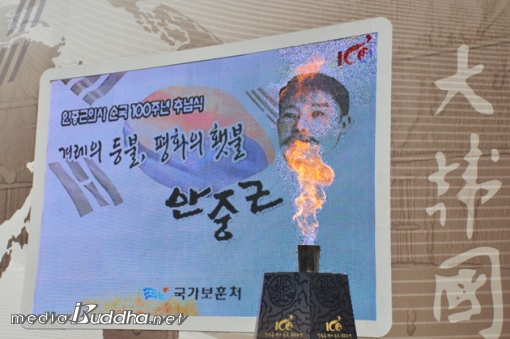

3월 26일 오전, 시청앞 서울광장에서는 안중근 의사 순국 100주년 추념식이 ‘겨레의 등불, 평화의 횃불'이란 주제로 거행됐다.

추념식은 식전행사에 이어 개식과 국민의례, 분화와 헌향, 안중근 의사 약전낭독, 동양평화론 낭독이 있은 후 추모공연과 추모사 그리고 평화의 횃불 점화식 순으로 약 한 시간가량 진행됐다.

추념식에는 정부 인사를 비롯해 안중근 의사의 유족, 광복회 회원과 선발된 시민 2천명이 참석했다. 추념식이 끝나자 취타대와 만장행렬을 따라 시민들이 함께 광화문광장까지 약 1km가량을 평화대행진을 했다.

안중근 의사는 1879년에 황해도 해주에서 태어나 1907년 29세의 나이로 국채보상운동에 참여했다. 1909년 단지동맹을 통해 동의단지회를 결성하고 인심결합론을 발표한 후 러시아 블라디보스톡을 출발 하얼빈에 도착했다. 그해 10월 26일 일본인으로 가장하고 하얼빈 역에 잠입하여 역전에서 러시아군으로부터 군례를 받고 있는 이토오 히로부미에게 총탄 세발을 발사하여 사살하고 러시아 경찰에 의해 체포되었다. 일본관헌에게 넘겨진 안중근 의사는 뤼순감옥에 투옥되었다가 이듬해 1910년 2월 14일 사형을 선고받고, 3월 10일 32세 짧은 나이로 순국하였다.

안중근 의사가 순국하신지 올해로 꼭 100년이다. 그의 바람대로 나라는 회복하였건만 그의 소원이었던 뼈는 고국에 묻히질 못했다. 서둘러 ‘유해발굴추진단’을 발족하여 하루 빨리 안 의사의 유해를 고국으로 모셔와 영혼이라도 편안하게 쉴 수 있게끔 정부가 최선을 다해야 한다는 여론이 비등하고 있다.

아쉬운 것은 추념식이 거행되는 서울광장의 행사장은 경호원들의 경계가 매우 삼엄했고, 초대받지 못한 많은 시민들은 추념식장의 둘레에 둘러진 금줄 밖 멀찍이서 행사를 관람해야만 했다.

나라의 독립을 갈망하며 순국하신 안중근 의사를 추모식에 초대 받는 국민과 초대 받지 못하는 국민이 따로 있어야 하는 광경을 보며, 시민들은 이럴 거라면 무엇 때문에 이렇게 광장에서 행사를 거행했는지 모르겠다는 불평을 터트리기도 했다. 더 많은 시민들이 함께 모여 경건한 마음으로 안 의사의 높은 뜻을 기리는 행사로 치르지 않고, 검색하고 경계할 것이라면 차라리 실내에서 거행하느니만 못하다는 비판이 이어졌다.

시민의 광장인 서울광장은 아직도 아무래도 특권층을 위한 전시행정의 행사장의 모습을 벗지 못했음을 안중근 의사 추념식은 보여주고 있었다.