학술ㆍ문화재 > 아왕켄뽀의 보성론 강의

혜(慧)와 지(智)와 해탈은 불가분이다.

자홍 스님 2025-02-04 (화) 05:32

보성론 강의(019) //

강의 : 켄뽀 아왕상뽀

(북인도 둑 다르마까라 승가대학 교수사/ 서울 성북구 캄따시링 센터장)

번역 및 정리 : 자홍스님 (캄따시링 법회 통역)

교정 : 캄따시링 역경원(지성남, 김지아)

크게보기

크게보기

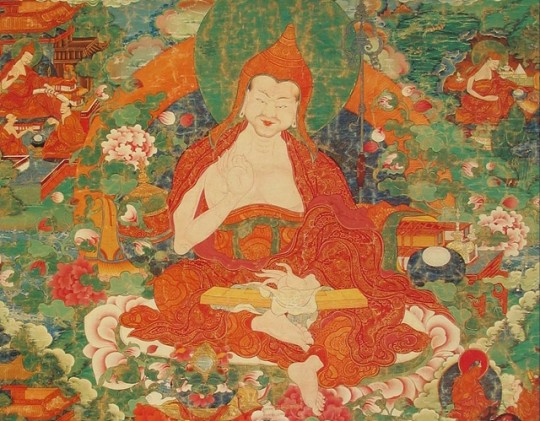

아상가 논사의 탱화

그림을 그리는 그들이

보시와 지계와 인욕 등이고

모든 측면에서 최상인

공성(空性)이 그림이라고 한다. [1.92]

།དེ་རྣམས་འདྲི་བྱེད་གང་ཡིན་པ། །སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་ལ་སོགས།

།རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་པའི། །སྟོང་པ་ཉིད་ནི་གཟུགས་སུ་བརྗོད།

1.92의 1행은 데게판 원문에 'dri라고 되어 있지만, 잠곤꽁뚤의 주석에 따라 'bri로 교정한다.

"그림을 그리는 이들은 보시와 지계와 인욕 등이고, 모든 측면에서 최상인 공성(空性)이 그림이라고 한다."라고 하였다. 괴 로짜와 숀누뺄('gos lo tsA ba gzhon nu dpal, 1392-1481)의 주석에서는 이렇게 설명한다. 화공들에게 그림을 그리게 한 왕은 부처를 상징한다. 왕이 화공들에게 그림을 그릴 천을 주었는데, 이 천은 여래장을 의미한다. 그림을 그리는 화공들은 "보시와 지계와 인욕 등"을 나타낸다. 화공들이 그리는 그림은 공성(空性)을 상징한다.

잠곤꽁뚤의 주석에 따르면 다음과 같다. "보시와 지혜와 인욕"은 집착이 없는 보시, 허물이 없는 지계, 결코 혼란함이 없는 인욕을 가리키고, "-등이고"는 선(善)을 향해 노력하는 정진, 대상에 한 마음으로 집중하는 선정, 법을 철저히 판별하는 지혜를 가리킨다. 잘 그려진 왕의 형상은, 모든 으뜸가는 방편상(方便相)을 갖춘 공성, 즉 법신(法身)이 직접 나타난 것을 의미한다.

보시를 행하고 계를 지키며 인욕을 닦고 선정을 수습(修習)하며 정진한다 해도, 이것만으로는 부족하다. 일체종최승공성(一切種最勝空性, Tib. rnam kun mchog ldan gyi stong pa nyid, Skt. sarvākāravaropetā śūnyatā)을 깨닫는 지혜가 있어야만 완전해진다. 6바라밀 가운데 여섯 번째인 반야 바라밀이 없다면, 나머지 다섯 바라밀은 마치 눈먼 이들과 같다. 반야 지혜는 눈을 뜨고 볼 수 있는 사람과 같아서, 보시부터 선정까지 닦는다 해도 지혜가 없다면 괴로움에서 완전히 벗어나는 해탈의 길로 나아갈 수 없다. 왕의 초상을 그리는데 왕의 머리를 그릴 화공이 없다면, 어찌 그림이 완성되겠는가? 이처럼 공성을 깨닫는 지혜가 반드시 있어야 한다.

반야, 지(智), 해탈은

밝음과 비춤과 청정함이고

불가분이므로, 빛과 광선과

일륜(日輪)과 비슷하다. [1.93]

།ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གྲོལ་རྣམས། །གསལ་དང་འཕྲོ་དང་དག་ཕྱིར་དང་།

།ཐ་དད་མེད་ཕྱིར་འོད་དང་ཟེར། །ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་དང་མཚུངས།

1.93에서는 불가분(不可分)의 의미를 이렇게 요약한다. "반야, 지(智), 해탈은"이라고 했는데, 혜(慧, Skt. prajñā) 또는 반야에 해당하는 티베트어 shes rab에서 shes는 '알다'이고 rab은 '최상(最上)'을 뜻한다. 그러므로 shes rab은 '앎 중에서 최상'이라는 의미이다. 지(智, Skt. jñāna)에 해당하는 티베트어 ye shes에서 ye는 ye gdod ma med pa nas(무시이래로)를 뜻하므로, ye shes는 '무시이래로 있는 그대로의 앎'을 의미한다. 능취(能取)와 소취(所取)의 분별이 없이, 무시이래 있는 그대로에 대한 앎을 바로 ye shes라고 한다. 해탈(解脫, Skt. vimukti)에 해당하는 티베트어 rnam grol은 rnam par grol ba, 즉 '벗어남'을 의미한다. 반야, 지, 해탈, 이렇게 용어는 다양하지만 이 모두가 의미하는 바는 동일하다. 이러한 구분되는 표현들은 단지 반체(反體, Tib. ldog pa, Skt. vyāvṛtti)의 구별일 뿐이다.

학생: 반체(反體, Tib. ldog pa, Skt. vyāvṛtti)의 구별이란 무엇입니까?

켄뽀: 인명(因明) 논리학의 개념이다. 하나의 법에는 반대되어 구분되는 측면이 여러 가지가 있다. 예를 들어 색(色)에 대해 생각할 때, 우리는 색(色)이 아닌 사물 모두와 반대되는 어떤 것으로서 색(色)을 생각한다. 즉 '색이 아닌 것들'과 구분하여 만들어낸 개념적 구성물로서의 색을 생각한다. 이것이 반체이다. 아왕상뽀라는 인물이 있다고 할 때, 이 사람은 사람이라는 반체(反體), 티베트인이라는 반체, 승려라는 반체, 남성이라는 반체 등을 보유한다. 실제 사람은 단일함에도 불구하고, 마음속에 떠오를 때는 다양하게 나타난다. 이러한 구분을 반체의 구별(Tib. ldog pa tha dad pa)이라고 한다.

그런데 반체의 구별 중에서 한 가지를 알면 나머지를 모두 알 수 있겠는가? 아왕상뽀를 볼 때 어떤 사람은 그가 승려인 것은 알지만, 그가 티베트인이라는 것은 알지 못할 것이다. 또 어떤 이는 티베트인임은 알아도, 그가 강의를 하는 사람임은 알지 못할 것이다. 일부는 알아도 나머지 일부는 알 수 없다. 그러나 마음속에서 주관과 객관, 즉 능(能)과 소(所)의 차별이 없어지면, 반체의 구별도 사라지며, 그 안에서 사물의 본성을 있는 그대로 알게 된다.

"밝음과 비춤과 청정함이고"라고 하였다. 1행과 2행이 대구(對句)를 이룬다. 1행에서의 반야 지혜가 2행에서의 밝음이고, 지(智)는 2행의 비춤, 해탈은 청정함에 해당한다. "불가분이므로"라고 하였듯이, 명칭이 구별되고 마음에 나타날 때는 각각 차별되어 다양하지만, 본질적으로는 구별이 없다.

이러한 본질의 토대는 우리의 심자성(心自性)이다. 심자성이 객진의 염오에 덮여있을 때는 여래장이라고 하고, 염오가 모두 사라지면 자성신(自性身, Tib. ngo bo nyid sku, Skt. svabhāva-kāya)이라고 한다. 여래장과 자성신으로 구분하지만, 본질의 측면에서 보면 하나일 뿐이다. 그렇다면 차별은 어디에서 생겨나는가? 중생의 마음에 나타날 때는 차별된다.

학생 : 자성신(自性身)과 법신(法身)은 무엇이 다릅니까?

켄뽀 : 3신(三身), 2신(二身), 4신(四身)의 개념을 각각 알아야 한다. 먼저 2신(二身, Tib. sku gnyis)은 법신(法身, Tib. chos sku, Skt. dharma-kāya)과 색신(色身, Tib. gzugs sku, Skt. rūpa-kāya)이다. 3신이라고 할 때는, 색신을 다시 보신(報身, 受用身, Tib. long sku, Skt. saṃbhoga-kāya)과 화신(化身, Tib. sprul sku, Skt. nirmāṇa-kāya)으로 구분한다. 4신이라고 할 때는 여기에 다시 자성신(自性身)을 더한다.

자성신이란 무엇인가? 자성신은 바로 자성(自性)·법성(法性)이며, 부처의 마음속에 있는 지(智)의 법성(法性)이다. 이는 무시이래 본래 있으며, 객진의 염오가 완전히 청정한 측면을 일컫는다. 그렇다면 법신(法身)이란 무엇인가? 법신은 부처의 마음속에 있는 지혜이다. 좀 더 간단히 설명하자면, 자성신은 부처의 마음속에 있는 자성(自性)으로서 승의제(勝義諦), 법성(法性)이라고도 하며, 법신(法身)은 이를 아는 지혜이다. 즉, 자성신은 인식 대상이고 법신은 인식 주체인 지혜인 것이다. 본질적으로는 인식의 주체나 인식의 대상의 차별이 없다. 그러나 우리 범부가 이해할 수 있도록 반체(反體, Tib. ldog pa)로 구분해두었을 뿐이다.

"빛과 광선과 일륜(日輪)과 비슷하다"라고 하였다. 반야의 지혜는 밝으므로 빛과 같고, 지(智)는 비추므로 광선과 같으며, 해탈하여 청정하므로 태양 자체, 즉 일륜(日輪)과 같다. 괴 로짜와 숀누뺄('gos lo tsA ba gzhon nu dpal, 1392-1481)의 주석에 따르면, 여소유(如所有)를 아는 부처의 지혜는 진여(眞如)를 밝게 빛내므로 태양의 밝음과 같고, 진소유지(盡所有智)는 무량한 소지(所知)를 두루 비추므로 태양의 광선과 같으며, 습기(習氣)를 제거하여 해탈했으므로 어두움이 없는 태양의 청정함과 같다. 그러나 지혜, 지(智), 해탈 세 가지는 계(界) 속에서 불가분(不可分)이니, 마치 빛과 광선이 태양과 차별되지 않는 것과 같다.

학생: 법신(法身)과 자성신(自性身)을 반야 지혜, 지(智), 해탈과 연결할 수도 있을까요?

켄뽀: 법신이 밝히는 작용이 여소유(如所有)의 지혜이고, 그 빛이 일체에 두루 비추는 것이 진소유(盡所有)의 지(智)라고 할 수 있을 것이다. 실상을 있는 그대로 아는 것이 여소유의 지혜이고, 세속법(世俗法)까지도 모두 아는 것이 진소유의 지(智)이기 때문이다. 그리고 자성신(自性身)은 해탈이라고 창의적으로 해석할 수 있을 것이다.

그러므로 부처를 이루지 못하면

열반은 성취할 수 없으니

빛과 광선을 버리고서는

태양을 볼 수 없는 것과 같다. [1.94]

དེས་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པར། །མྱ་ངན་འདས་པ་མི་ཐོབ་སྟེ།

།འོད་དང་འོད་ཟེར་སྤངས་ནས་ནི། །ཉི་མ་ལྟ་བར་མི་ནུས་བཞིན།

"그러므로 부처를 이루지 못하면 열반은 성취할 수 없으니"라고 하였다. 번뇌장과 소지장에서 벗어난 것이 부처의 경지이다. 열반은 괴로움과 그 원인에서 자유로운 것으로, 부처를 이루지 못하면 열반의 경지를 이룬다는 것은 불가능하다. "빛과 광선을 버리고서는 태양을 볼 수 없는 것과 같다."라고 하였다. 빛과 광선이 있으면 태양이 있고, 태양이 있으면 빛과 광선이 있다. 마찬가지로 열반이 있으면 부처가 있고, 부처가 있으면 열반이 있다. 따로 있는 것이 아니다.

11. 여래장의 9종 비유

그와 같이 승리자의 장(藏)의

체계는 10상(相)으로 설명되었으니

번뇌의 껍데기 안에 있음을

비유들을 통해 알아야 한다. [1.95]

།དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སྙིང་པོ་ནི། །རྣམ་གཞག་རྣམ་པ་བཅུ་ཞེས་བརྗོད།

།ཉོན་མོངས་སྦུབས་ནང་གནས་པ་དེ། །དཔེ་དག་གིས་ནི་ཤེས་པར་བྱ།

"그와 같이 승리자의 장(藏)의 체계는 10상(相)으로 설명되었으니"라고 하였다. 승리자란 부처를 가리킨다. 여래장(如來藏)은 이때까지 10상(十相)으로 설명되었다. 1.29를 다시 살펴보면, ①자성(自性) ②인(因) ③과(果) ④작용 ⑤갖춤 ⑥행입(行入) ⑦단계 ⑧편재성 ⑨상주불변의 덕 ⑩불가분(不可分 혹은 無差別)이라고 하였다. 계(界)는 이와 같은 10가지 항목으로 설명되었다.

"번뇌의 껍데기 안에 있음을 비유들을 통해 알아야 한다."라고 하였다. 여래장은 번뇌의 껍데기 안에 머물고 있는데, 이것은 비유를 통해 이해해야 한다. 1.96부터는 여래장의 비유가 9가지로 제시된다. 1.96과 1.97을 함께 살펴보자.

시든 연꽃 속의 부처, 벌들 사이의 꿀,

겨 속의 알맹이, 부정한 것 내부의 금,

땅 속의 보물창고, 작은 열매 속의 싹 등,

해친 천 속의 승리자의 상 [1.96]

།སངས་རྒྱས་པད་ངན་སྦྲང་རྩི་སྦྲང་མ་ལ། །སྦུན་ལ་སྙིང་པོ་མི་གཙང་ནང་ན་གསེར།

།ས་ལ་གཏེར་དང་སྨྱུག་སོགས་འབྲས་ཆུང་དང་། །གོས་ཧྲུལ་ནང་ན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དང་ནི།

비천한 여성의 태에 있는 군주와

흙 속에 보상(寶像)이 존재하는 것과 마찬가지로

객진번뇌의 염오가 가리고 있는

유정들에게 그와 같이 계(界)가 존재한다. [1.97]

།བུད་མེད་ངན་མའི་ལྟོ་ན་མི་བདག་དང་། །ས་ལ་རིན་ཆེན་གཟུགས་ཡོད་ཇི་ལྟ་བར།

།གློ་བུར་ཉོན་མོངས་དྲི་མས་བསྒྲིབས་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་ཁམས་འདི་གནས།

첫 번째 비유는 시든 연꽃 속에 청정하고 밝게 빛나며 거짓이 없는 부처의 모습이 있다는 것이다. 두 번째 비유는 벌들 사이에 달콤하고 부드러운 맛있는 꿀이 있는 것과 같다. 세 번째 비유는 보리와 쌀의 껍질은 매우 거칠고 맛이 없어 쓸모없지만, 그 안에 먹을 수 있는 알맹이가 있는 것과 같다. 네 번째 비유는 더러운 것 안에 금이 있는 것과 같다. 다섯 번째 비유는 땅속에 보물창고(寶藏)가 있는 것과 같다. 여섯 번째 비유는 작은 열매 속에서 큰 나무가 자랄 수 있는 것과 같으니, 이는 초라한 중생으로부터 부처의 경지가 성취 가능함을 의미한다. 일곱 번째 비유는 해진 천 속에 부처의 상이 감싸여 있는 것과 같다. 여덟 번째 비유는 비천하고 추레한 여인의 태 속에 세계를 다스릴 전륜성왕의 아이가 있는 것과 같다. 아홉 번째 비유는 흙 속에 보상(寶像)이 있는 것과 같다.

"마찬가지로 객진번뇌의 염오가 가리고 있는 유정들에게도 그와 같이 계(界)가 존재한다."라고 하였다. 이 9가지 비유와 마찬가지로, 일체 유정의 마음속에는 계(界) 즉 여래장(如來藏)이 내재해 있다.

외모, 재산, 능력 등 우리에게는 많은 차별이 있다. 그러나 이 모든 차별은 객진의 염오에 덮여있을 때의 일일 뿐이다. 객진의 염오가 사라져서 마음의 본성이 드러나면, 더 이상 어떤 차별도 없다. 부처는 높고 중생은 하열하다는 차별도 없고, 외부의 대상과 내적인 마음이라는 차별도 없으며, 윤회는 버릴 바이고 열반은 성취할 바라는 차별도 없이 모두 평등하다.

염오는, 연꽃·벌레·곡식껍질·더러운 것·땅·씨앗·해진 천·

괴로움으로 타올라 실로 비천한 여성·지계(地界)와 같다.

부처, 꿀, 알맹이, 금, 보물, 니야그로다(nyagrodha) 나무, 보배상,

대륙의 군주 그리고 대보상(大寶像)들의 무구(無垢)는 최상계(最上界)와 같다. [1.98]

།།དྲི་མ་པདྨ་སྲོག་ཆགས་སྦུན་པ་མི་གཙང་ས་འབྲས་གོས་ཧྲུལ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་འབར་བས་མངོན་པར་གདུངས་པའི་བུད་མེད་ས་ཡི་ཁམས་དང་མཚུངས།

།སངས་རྒྱས་སྦྲང་རྩི་སྙིང་པོ་གསེར་དང་གཏེར་དང་ནྱ་གྲོ་རིན་ཆེན་སྐུ། །གླིང་བདག་མཆོག་དང་རིན་ཆེན་གཟུགས་དང་དྲི་མེད་ཁམས་མཆོག་མཚུངས་པ་ཉིད།

9종 비유를 좀 더 세밀하게 살펴보면, 각각 2개씩 총 18가지의 비유가 나오는 것을 알 수 있다. "염오(染汚)"는 시든 연꽃 등의 아홉 가지와 같으며, 그 안에 있는 "최상계(最上界)"인 여래장은 시든 연꽃 속의 부처의 형상 등의 아홉 가지와 같다고 하였다.

첫 번째 비유에서 시들고 추레한 "연꽃"은 우리 심상속(心相續)에 있는 객진의 염오와 같으며, 그 안에 있는 부처의 형상은 심자성(心自性) 혹은 여래장과 같다. 이 시든 연꽃은 번뇌 중에서 탐욕을 비유한다. 연꽃을 볼 때 아름다움에 애정을 느끼게 되듯이, 탐욕의 대상인 색(色), 소리 등은 처음 접할 때 매우 아름답고 즐거워 마음을 사로잡는다. 예를 들어, 이성 관계, 재미있는 영상물, 멋진 장소 등이 모두 그러하다. 그러나 시간이 흐르면 연꽃이 시들어 추레해지듯, 애착의 대상도 변화하여 쇠락하고 만다. 처음 만났을 때는 "당신이 없으면 살 수 없다"고 매달리지만, 나중에는 "네가 있으면 살 수 없다"고 울부짖는다. 이는 바로 3고(三苦) 중 괴고(壞苦)의 양상이다. 우리 모두는 이러한 경험을 해본 적이 있을 것이다. 왜냐하면 마음속에 탐욕이 있어서 이렇게 사로잡히기 때문이다.

두 번째 비유에서 "벌레(Tib. srog chags, Skt. prāṇi)"는 꿀벌을 의미한다. 꿀벌이 많이 모여 있는 장소에는 무엇이 있겠는가? 바로 꿀이 있다. 꿀벌은 진심(嗔心), 즉 화와 같다고 한다. 왜냐하면 꿀벌은 화가 나면 독침을 쏘고 나서 스스로 죽어버리기 때문이다. 이는 마치 화가 나면 다른 사람에게 해를 끼칠 뿐만 아니라 자기 자신에게도 해를 입히는 것과 같다. 그러나 꿀벌의 무리 속에 벌꿀이 있듯이, 화가 난 마음의 바탕에는 평화롭고 부드러운 여래장의 마음이 존재한다.

세 번째 비유에서 "곡식껍질(Tib. sbun pa, Skt. ㅅvac)"은 곡식 낟알을 감싸고 있는 겨를 의미한다. 이것은 번뇌 중 무명(無明), 즉 치심(癡心)과 같다. 무명이 있으면 지혜를 가려 덮기 때문에 올바르게 실상을 볼 수 없다. 그러나 이 무명은 일시적으로 장애할 뿐이며, 구름과 같아서 객진(客塵)일 뿐이다. 따라서 곡물의 껍질 안에 쌀과 보리와 같은 알맹이가 있듯이, 이 무명에 가려진 마음속에도 심자성(心自性)이 내재한다.

네 번째 비유에서 "더러운 것(Tib. mi gtsang, Skt. pūti)" 안에 금(金)이 내재한다고 한다. 부정물(不淨物)은 보기에 매우 지저분하고 혐오스럽지만, 그 안에 금이 있다면 이야기가 달라진다. 부정물이 금의 표면을 덮을 수는 있어도, 금이라는 본질은 결코 가릴 수 없다. 마찬가지로 객진의 염오가 마음의 자성을 가리고 있지만, 마음의 본성은 결코 가려지지 않는다. 더러운 것을 제거하면 찬란한 금이 나타난다.

학생: 객진(客塵)이라는 용어가 정확히 무슨 의미입니까?

켄뽀: 객진은 티베트어로 blo 'bur ba(Skt. āgantuka)라고 한다. 티베트어에는 주민을 가리키는 말 중에서 gnyug mar gnas pa와 blo 'bur ba라는 단어가 있다. 전자는 원래부터 이 장소에 머물고 있는 사람이고, 후자는 나중에 찾아온 사람이다. 객진의 염오라고 할 때는 후자의 의미와 같다.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.