칼럼ㆍ기고 > 수원사람 김성채의 문화재 탐방

수원사람 김성채의 '문화탐방' 45

수원사람 김성채 객원기자 2021-06-04 (금) 13:43

불상 조성을 위해 자신의 몸을 떼어낸 암석

3층집 높이쯤 되는 암석에 조각하는 것은 육체적인 어려움도 크지만 보는 사람들의 원근감과 착시 등을 헤아려 작업해야함으로 오랜 경험과 예술성을 갖춘 장인만이 가능할 것입니다. 영월암 마애여래상을 조성한 석수가 딱 그런 장인일 터인데, 하늘을 향해 고개를 젖힐 때 보이는 명암으로 불상의 장엄함이 돋보이도록 머리에서 손가락까지의 상반신은 부조가 깊은 편이고, 그 아래는 간신히 알아볼 정도의 얇은 선을 새겨 옷 주름을 나타냈습니다.

오른쪽을 드러낸 채 왼쪽 어깨를 덮은 가사는 “J”자 모양으로 흘러내렸는데, 늘어진 가사자락을 끌어올려 왼쪽 손목 바깥으로 내려트렸습니다. 얇은 가사천을 나타내야 하기에 옷주름은 ‘파냈다’ 하기보다는 ‘선(線)을 그었다’ 할 정도로 얕게 긁어냈습니다.

여래입상의 오른팔은 나를 믿으면 두려움이 없어질 것이라는 뜻의 손바닥이 밖에서 보이는 시무외인을 취했는데, 이는 암석이 솜씨 좋은 석수 장인에게 ‘부처님의 팔을 만들어 달라’며 자신의 몸뚱이를 딱 맞게 떼어버린 희생 덕분입니다. 얼핏 부처님의 전생 이야기가 생각났습니다.

“모든 것은 무상해서 생겨난 것은 멸하는 법이다(諸行無常 是生滅法)”는 게송을 듣고 나서, “이 생멸에 집착함을 놓으면 곧 고요한 열반의 경지에 이르는 것이다.(生滅滅已 卽滅爲樂)”이라는 큰 진리를 얻기 위해 나찰에게 몸을 기꺼이 던진 설산동자의 이야기 말입니다.

석수는 그런 암석에 얼굴은 둥글어서 부드러운 성품을 지니셨음을, 큰 귀는 남의 어려움을 들어주고 계심을, 반쯤 뜨신 눈으로는 남의 잘못을 덮어주심을, 두툼한 입술로는 변함없는 믿음직스러움을, 넓적한 코와 콧방울로는 항상 넉넉하게 베풀어주심을 나타냈습니다.

누구는 코와 입의 생김이 볼품없이 투박하고 촌스러워서 ‘품위라고는 조금도 보이지 않는다’고 말할지 모르겠으나, 그 생김은 남에게 피해를 주지 않고 살아온 조상님들 모습을 보는 듯합니다. 또 잘 생기지 않았지만 인간성 좋은 내 친구를 보는 듯해서 지금부터 천년 후의 사람들이 본다 해도 친근함을 느낄 거라는 생각이 듭니다.

이렇게 친근하게 보이는 것도 자비하신 부처님께서 항상 우리 곁에 계시다는 것을 일깨우는 석수 장인의 솜씨일 겁니다.

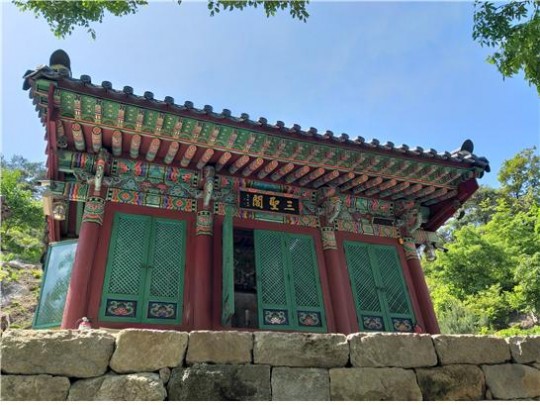

산신께서 불도를 닦으시는가?

우리나라 전통적인 산신신앙과 칠성신앙이 중국을 거쳐 들어온 불교와 ‘융화되었다’고 말하지만 당하는 입장에서는 ‘뒷전으로 밀려났다’는 의견을 낼 수 있다고 생각합니다. 그 이유는 어느 사찰이든지 산신각과 칠성각은 뒤쪽에 위치하는 때문입니다. 더구나 산신과 칠성님이 서로 오고가지 않음에도 삼성각이라는 이름을 붙여 독성과 함께 같이 봉안하고 있으니 제 이야기가 그럴듯하지 않습니까.

어느 조직이든 그곳에서의 위계질서가 있어서 앉는 자리는 물론 서있을 자리도 불문율로 지켜지고 있습니다. 산신 칠성 독성은 하나의 뿌리에서 나온 신앙이 아니어서 상단 어느 쪽에 누구를 모셔야 된다는 규칙은 없는가 봅니다. 그렇지만 중앙에 칠성, 좌우에 산신과 독성 또는 독성과 산신을 봉안하였음을 많이 봅니다. 영월암에는 중앙에 독성이 자리하고, 그 좌우측에 칠성과 산신이 모셔졌는데 아주 드믄 경우일 것이라 생각합니다.

삼성각에 조상(彫像)보다는 뒤쪽 벽에 산신탱 칠성탱 독성탱을 각각 걸고 있는 것처럼, 영월암도 측문으로 들어서면서 벽 한 칸을 차지한 산신탱을 마주하게 됩니다.

산신은 흰 수염의 인자한 얼굴로 호랑이에 기대앉았는데 오른손으로는 손잡이가 이리저리 구부러진 지팡이를, 왼손으로는 염주를 지녔습니다. 염주를 지닌 것은 많은 산신이 깊은 산에서 자라는 불로초, 흰 깃털로 만든 부채나 파초선을 들고 있는 것과 다른 모습입니다. 그런데 흥미롭게도 염주알 개수가 21개인데, 21주는 보살이 수행하는 단계와 실천해야 할 덕목 등을 합한 숫자라는 점입니다. 그래서 ‘우연히 그린 염주알의 개수가 21개’라고 단순하게 보고 넘기기에는 탱화를 그린 불모(佛母)의 속내가 궁금하였습니다.

산신탱에는 꽃과 과일을 공양하거나 차를 다리는 동남동녀가 조연으로 등장하는데, 이곳에서는 산신을 찾아와 합장한 자세로 공손히 인사드리는 지긋한 나이의 남자가 등장합니다. 분명히 산신에게 무엇인가를 잘 돌보아 주실 것을 부탁드리는 것일 터인데, 화기(畵記)에 시주자가 누구인지 그리고 어떤 도움을 청하는 것인지 쓰여 있을 것입니다.

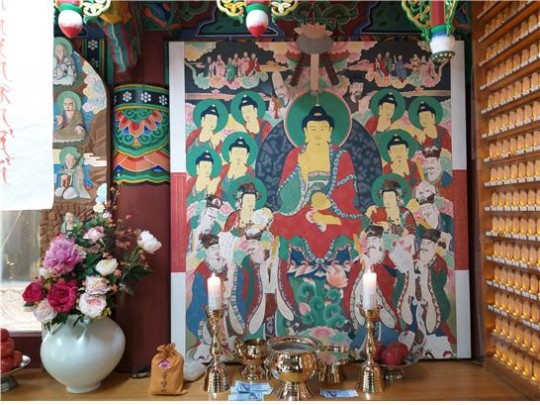

무병장수 축원을 받아주는 별님들

아들을 낳지 못하는 것이 여자의 잘못이 아니건만 칠거지악을 빌미로 내쫓길 처지가 된 옛 시절에, 믿을 곳이라고는 칠성님밖에 없었을 것입니다. 귀한 아들을 점지하고 자식의 건강과 수명을 늘여줄 뿐 아니라 재복(財福)까지 준다는데, 믿지 않는다면 그것이 더 이상한 일이었을 겁니다.

칠성탱에는 하늘에서 빛나는 모든 별들이 그려져 있습니다. 중앙에는 가장 밝은 빛을 뿜어내는 하늘의 중심(북극성)이 치성광여래의 큰 몸으로 화현하여 금륜을 들고 있습니다. 그 좌우에는 일광보살과 월광보살이 협시함으로써 삼존불을 이루었습니다.

일광보살은 왼손으로 태양(붉은 구슬)을 받쳐 들었는데, 태양 안에 삼족오가 들었습니다. 삼족오는 날개와 다리가 세 개인 까마귀로 태양에 살면서 태양을 상징하는 상상의 새입니다. 일광보살은 오른손으로 달(흰 구슬)을 받쳐 들었는데, 방아 찧는 토끼가 그려졌습니다. 고구려를 상징한다는 삼족오 이야기가 전해지고, 계수나무 아래에서 방아를 찧는다는 달타령 노래를 지금도 부릅니다. 옛날부터 전해지는 이런 전설과 노래를 보면 칠성신앙을 믿어 온 세월이 꽤 길었음을 짐작할 수 있습니다.

북두칠성이 부처님으로 화현하여 나타난 칠성여래는 일광 월광보살 뒤편 좌우에 그려졌고, 도교에서 북두칠성을 일컫는 칠원성군은 홀 또는 두루마리와 명부를 든 관인의 모습으로 일광 월광보살 앞에 그려졌습니다.

남극성은 정수리가 유난히 긴 모습의 수노인(壽老人)으로 의인화되어 치성광여래 오른쪽 뒤편에 그려졌습니다. ‘남반구에서도 보기 어렵다’는 남극성은 우리나라에서는 볼 수 없는 때문인지 남극성을 보는 사람은 무병장수한다고 전해집니다. 그러하니 칠성탱화를 보실 때에는 꼭 수노인을 찾으셔서 무병장수를 축원하시기 바랍니다.

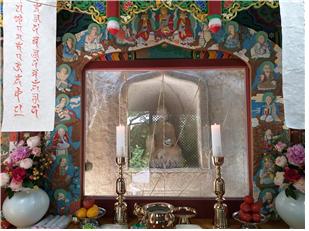

나반존자가 선정에 드시는 곳

세 칸짜리 삼성각의 뒷벽 왼쪽에는 산신탱화가, 오른쪽에는 칠성탱화가 걸렸습니다. 따라서 어간(御間)에는 독성탱화가 걸려야하건만, 탱화 대신 밖을 내다볼 수 있도록 유리벽으로 마무리 하였습니다. 유리벽을 통해 보이는 모습은 암벽을 파내서 감실을 마련하고 봉안한 석조 독성상입니다.

큰 암벽을 등진 삼성암은 암벽과 거의 비슷한 폭으로 지어졌습니다. 삼성각을 짓기 전에 감실 형태로 암벽을 파내고 독성을 봉안하였는지, 삼성각을 지으면서 뒤쪽 암벽에 독성을 봉안하였는지는 모르겠습니다. 이든 저든 유독 독성만 감실에 봉안한 이유는 무엇일까요?

큰 암벽을 등지고 앉아있는 삼성각 암벽에 감실을 파고 독성상을 모셨습니다. |

삼성각 내부의 뒷벽 |

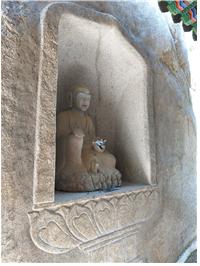

독성은 스승 없이 홀로 수행하여 깨달음에 이른 분입니다. 독성은 예불하며 읊는 “지심귀명례 영산당시 수불부촉 십대제자 십육성 오백성 독수성 내지 천이백제대아라한 무량자비성중”의 “독수성”인데, 십육성의 첫 번째 존자인 “나반존자”라고도 합니다.

석조 독성상은 여러 독성탱화에 희고 긴 눈썹으로 그려지듯 긴 눈썹을 지녔고, 대중의 공양에 화답하듯 인자한 웃음을 짓고 있습니다. 오른쪽 다리는 무릎을 곧추 세웠고 왼쪽 다리는 좌대에 붙여 눕힌 자세인데, 오른손은 선정에서 깨어나 오랫동안의 좌선으로 뻣뻣해진 무릎을 쓰다듬는 듯 보입니다.

독성 공양을 위한 상단 유리벽 둘레는 열여섯 존자의 모습을 새겨서 단청한 목각상으로 둘려졌습니다. |

석조 독성상 |

석가모니부처님께서는 열반에 드시기 전, 열여섯 존자에 대하여 ‘불법을 잘 보호하여 사라지지 않도록 하고, 시주(施主)들이 복전을 지어 큰 과보를 얻게 하라’고 부촉하셨습니다. 존자들은 이를 받들어 신통력으로 자기의 수명을 늘여서 부처님의 바른 法이 끊이지 않게 하면서 지금도 이 세상에 남아 중생들의 복전의 역할을 하고 계시다고 경전에 쓰여 있습니다. 존자들이 현 세상에 계심에도 우리들이 알지 못하는 것은 갖가지 모습으로 위의를 감춘 채 범부들과 비밀스레 공양을 받고 과보를 베푸는데, 공양을 받지 않으시는 때에는 홀로 선정에 들어계신 때문입니다. 암벽을 파내고 독성을 봉안한 것은 ‘동굴 같은 곳에서 홀로 선정에 든 존자를 표현하고자 한 것이 아닌가?’ 생각합니다.

부처님의 말씀을 외우거나, 지니거나, 경전을 공경하고, 등불로 공양하거나, 경전을 비단주머니나 띠로 장식한다면 이 같은 선근의 힘으로 미륵여래께서 정각을 이루실 때에 수다원과에 들어 열반에 드는 과보를 받는다고 쓰여 있습니다. 칠성탱과 산신탱 위에 “수다라니”가 걸려있는 것을 볼 수 있는데, 수다라니 장식을 공양한 분은 세세생생 인간으로 태어나고 미륵여래로부터 불법을 듣는 좋은 과보를 받으시리라 생각되었습니다.(계속)

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.