칼럼ㆍ기고 > 수원사람 김성채의 문화재 탐방

수원사람 김성채의 '문화탐방' 43

수원사람 김성채 객원기자 2021-05-17 (월) 11:23

부처님을 어디에 모셨는가?

대웅전의 화려한 외부 단청과 다르게 내부는 향초의 그을음이 켜켜이 덮인 고색(古色)을 띠어서 성불사가 지내온 세월을 보여줍니다. 우물천장의 귀틀에 얹은 반자청판에는 연꽃과 서운을 그렸고, 중심부는 천장을 높여 감실을 만들어서 대들보에 얹힌 청룡과 황룡이 예나 지금이나 부처님을 수호하고 있음을 보여줍니다.

운궁형 닫집은 헛기둥 사이에 낙양을 늘어트리지 않고 평판에 구름에 몸을 감춘 청룡과 황룡 그리고 상서로운 꽃만을 채색하였는데, 화려함보다는 지극히 수수하게 꾸며서 불자들에게 청정심을 갖는 것이 진정한 장엄이라는 것을 실천하였습니다.

본존불의 연화대좌는 비었고, 현세에 쌓는 죄와 고통을 소멸해주시는 관세음보살과 사후에 겪을 무서운 지옥의 고통을 구제하는 지장보살 협시불로 앉아계십니다.

닫집 아래 상단에는 관세음보살과 지장보살을 모셨습니다. 관세음보살은 고통 속에서 살아가는 중생이 자기의 명호를 부른다면 ‘언제 어느 때든 천 개의 눈과 귀로 보고 들어서 그 고통으로부터 구제해 주겠다’는 서원을 세운 보살이고, 지장보살은 석가모니 부처님이 대열반에 드신 후 미륵부처님이 출현하실 때까지 육도의 모든 중생이 성불할 때까지 성불하지 않을 것을 서원하신 보살입니다.

성불사 대웅전의 특징은 불자들이 지극한 마음으로 예경하는 대자대비 관세음보살과 대원본존 지장보살이 협시하고 있음에도 상단에 본존불이 안계시다는 것입니다. 중앙의 연화대좌엔 빈방석만 덩그러니 놓여 있을 뿐 아니라, 후불탱화가 걸릴 자리는 유리창으로 만들어서 대웅전 뒤쪽의 깎아지른 암벽을 보여주고 있습니다.

많은 불자님들께서 석가모니 부처님의 진신사리를 봉안하여 대웅전에 불상을 모시지 않은 사찰과 미륵전 안에서 바깥에 조성한 큰 높이의 석조미륵보살입상에 예경하는 사찰을 가보신 적이 있으실 겁니다. 성불사도 그처럼 바깥 암벽에 부조된 마애불을 본존불로 모셨고, 협시불인 관세음보살과 지장보살은 대웅전 상단에 모신 것입니다.

마애불입상

마애불상과 성불사에 대해서는 ‘고려 목종 5년 태조산 자락인 이곳 암벽에 부처님을 조성하던 백학 한 쌍이 있었는데, 이곳을 지나던 담혜선사의 기척에 놀라 날아갔고 이곳에 성불사를 건립하였다’는 내용이 전부입니다.

풍수지리가 인 도선국사가 태조 왕건에게 비보사찰을 지을 것을 품의한 숫자가 3800개이니, 고려 7대(代) 목종에 이르기까지도 그만큼의 사찰을 건립하지 못했을 터이고 그 숫자를 채우기 위해 많은 선사들이 온 나라를 뒤지며 지세가 왕성한 곳을 찾아다녔을 것이라 생각됩니다.

백학 한 쌍이 불상을 조성하다 날아갔다고 전해지는 것처럼 마애불입상은 완성되지 않은 상태로 오랫동안 바람과 빗물로 마모되어왔음을 보여줍니다. 불모(석수장)가 불상을 조성하기 위해 암벽 바탕을 쪼아 윤곽을 도드라지게 한 첫 작업을 끝으로, 마애불은 완성된 것입니다.

다른 곳의 마애불상들이 부조된 두께가 얇거나 선(線)만으로 어떤 불보살상임을 알 수 있도록 조성한 것과 다르게 성불사 마애불상은 어떤 부처님인지 알 수 없을 뿐 아니라, 풍화되고 오른쪽 팔 부분이 떨어져 나갔음에도 바탕 면에서 상당히 두껍습니다. 지금처럼 좋은 장갑을 지니지도 못했을 터인데, 왼손으로 잡은 정을 무거운 망치를 든 오른손으로 수없이 두드렸을 큰 공력을 짐작할 수 있습니다.

고려 목종 재위 시 발견되었으니, 그 이전인 신라시대에 누구인가가 큰 염원을 담아 조성하던 중 마무리 짓지 못할 큰 사유가 발생한 것이겠지요. 머리와 어깨, 키와 몸통 등의 비율을 보건대 아름다운 마애입불상이 되었을 것을 예측할 수 있어서 아쉽다는 생각이 들었습니다. 그리고 완성되지 않은 상태이지만 ‘내가 멸도한 후에 부처의 형상을 조성하거나 부처의 자취를 그려서 남들로 하여금 이것들을 보고 환희하는 마음을 내게 한다면, 능히 항하사 겁의 나고 죽는 죄를 없앨 수 있느니라.’라 하신 말씀을 떠올리면서 석수와 시주자에게 고마움을 느꼈습니다.

불국토 건설

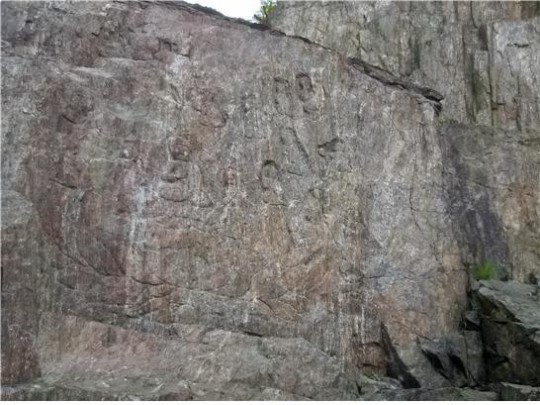

마애불입상이 새겨진 암벽의 오른쪽 면에는 충청남도가 문화재로 지정한 삼존 여래불과 아라한들이 새겨져 있습니다. 마애불입상이 두텁게 튀어나온 것과 다르게 삼존불상(三尊佛像)과 아라한상은 윤곽선의 밖을 파내는 조각기법을 사용함으로써 바탕이 된 암벽 전체를 떼어내는 힘든 작업과는 다름을 보여줍니다.

암벽 한쪽 면을 차지한 불상들을 어떠한 생각 또는 어떤 위치에서 보느냐에 따라 다르겠지만 각각 다른 장소에 있는 것일 수 있다는 생각도 들었습니다. 왜냐하면 윤곽선 바깥으로 파낸 부분이 그늘져서 불상들 각각이 다른 동굴에 좌정한 모습입니다. 그런데 그렇게 보이는 것은 석가모니 부처님에게 불법 수호와 중생에게 이로움을 베풀 것을 부촉 받은 열여섯 아라한들이 복전이 되어 과보(果報)를 심어주기 위해 머무는 곳이 다르기 때문입니다.

아쉬운 것은 암벽 앞에 세워진 안내판(『천안 성불사 마애석가삼존 16나한상 및 불입상』)에 “16나한상”이라고 쓰여 있어서 손가락을 접으며 열심히 찾아보았지만, 시력이 나빠서인지 아라한님을 공경하는 그릇이 작아서인지 몇 분밖에 찾지를 못했습니다.

넓은 암벽 한 면에 조성된 마애석가삼존과 16나한상도 앞서 말씀드린 마애입불상과 같이 마무리되지 못한 상태로 남아있지만, 지세가 뛰어난 이곳에 “성스러운 불국토”를 재현시켜 불보살과 아라한을 공경하는 마음을 북돋우려 하였다는 것을 읽어내기에는 부족함이 조금도 없다는 생각이 들었습니다.

미륵보살의 상주처

고려 태조 왕건은 즉위한지 13년이 되는 해에 ‘다섯 마리 용이 구슬을 다투는 형세인 이곳을 큰 고을로 두면, 백제가 스스로 와서 항복한다’는 풍수사의 진언을 듣고 산에 올라 두루 살핀 다음 천안부를 설치하였다고 세종실록지리지에 쓰여 있습니다.

왕건은 전란에 시달리는 백성들을 구하려는 마음을 담아 지명을 ‘하늘 아래 가장 편안한 곳’이라는 의미로 “천안(天安)”하였는데, 그때 오른 산이 성불사가 자리 잡은 “태조산”입니다. 세종실록지리지에 왕건이 ‘동도솔(東兜率)과 서도솔(西兜率)을 합쳐 천안부로 삼았다’는 것을 보면, 태조산이라 불리기 이전부터 천안 땅은 미륵보살의 상주처였나 봅니다. 천안부를 설치한지 5년 뒤 고려는 후삼국시대를 끝내게 되는데, 풍수사의 의견을 따른 때문인지 역사의 흐름이 그러했는지는 궁금할 뿐입니다.

삼불원(三不猿)

성불사가 평지에서 얼마 오르지 않은 산자락임에도 천안 시내를 훤히 내려다볼 수 있는 것을 보면 산세(地勢)가 좋다는 것을 알 수 있습니다. 이런 태조산에 위치한 성불사에 응당 산신각이 있어야겠지요. 작은 한 칸의 맞배지붕집 산신각을 굳이 말씀드리는 것은 삼불원 때문입니다.

언제인가 찾으셨던 사찰에서 한 마리는 두 손으로 입을 가렸고, 한 마리는 눈을 가렸고, 또 다른 한 마리는 귀를 막고 있는 세 마리의 원숭이를 보셨을 것입니다. 삼불원은 사찰 앞에 줄지어 있는 상점에 진열되어 있기도 하고, 시내에 집안을 장식하는 액세서리 전문점에서도 볼 수 있습니다. 나쁜 말을 하지 말고, 나쁜 것을 보지 말고, 나쁜 소리를 듣지 말라는 의미를 가진 조형물입니다.

좋은 의미를 왜 원숭이 몸을 빌려 나타낸 이유를 명확하게 듣지 못했는데, 졸자의 소견으로는 원숭이가 사람의 흉내를 잘 낸다는 이유일 것이고, 뒤집어 말하자면 못된 행동을 추종하는 사람을 빗대려면 원숭이만한 동물은 없을 것이란 생각입니다.

|

성불사 산신각 창호의 문살은 수령이 오래된 노송을 조각하여 제작되었는데, 하나를 뺀 문 세 짝에 연잎에 무릎 꿇은 동자를 그렸습니다. 동자는 삼불원의 동작을 취하고 있는데, 삼불원의 뜻이 깊다고 해도 태조산을 지키는 산신령이 드나드는 문에 까불까불한 원숭이를 두는 것이 마땅치 않았나 봅니다.

그런데 산신각 출입문에 삼불원을 둔 연유가 무엇인지 떠오르지 않다가 어쩌면 산신각은 이전에 독성이나 나한을 모셨던 전각이 아닐까 하는 생각이 들었고, 전각에 어떤 불보살과 나한을 모시든 품고 있는 뜻이 중요하다는 생각으로 바뀌었습니다.

몇 미터 떨어지지 않은 바로 옆에 불국토가 조성되어 있으니, 나쁜 말 하지 않고 나쁜 것을 보지 않고, 나쁜 소리를 듣지 않으면 신구의(身口意)가 맑아지겠지요. 그리하여 성불사를 찾는 중생들 모두가 악업은 줄고 선업은 늘어나서 바른 수행에 들어섰으면 하는 마음이 가득한 멋진 문이라 생각하였습니다.

어떤 부처님을 찾는가?

성불사는 고려 태조 왕건이 큰 뜻을 품고 방문하기 전부터 미륵보살이 계시는 도솔천이라는 이름을 가졌던 곳에 위치하고, 단단한 암벽에 불보살과 나한들을 새겨 놓은 것처럼 불국토를 이루고자 한 절입니다. 천안 시내를 벗어남 없이 대중교통을 이용하여도 아름드리 느티나무가 가득하여 금세 깊은 산중에 있는 사찰을 찾아온 듯 기분이 차분해집니다.

성불사의 가장 훌륭한 점은 완성되지 않은 마애불입상과 아라한상을 보고 수보리 존자의 답변이 생각난다는 것입니다.

“세존이시여, 여래를 구족한 색신으로써 도저히 볼 수 없습니다. 왜냐하면 여래께서 설하신 구족한 색신은 곧 구족한 색신이 아니라 그 이름이 구족한 색신이기 때문입니다.”2500여 년 전에 계셨던 석가모니 부처님을 뵐 수 있고 수보리 존자가 되어 ‘여래의 진신(眞身)을 보라’는 말씀을 들을 수 있는 성불사 방문을 권해드리면서 이번 답사여행을 끝내겠습니다.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.