칼럼ㆍ기고 > 수원사람 김성채의 문화재 탐방

수원사람 김성채의 '문화탐방' 25

수원사람 김성채 객원기자 ansanks@hanmail.net 2019-05-28 (화) 16:39

영인산 세심사 (4)

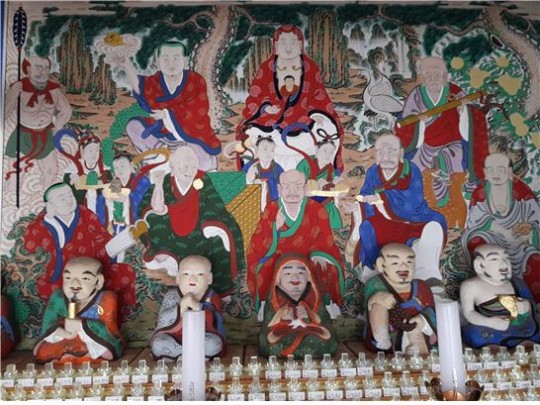

나한탱화

영산회상도 좌우에는 16나한을 두 폭에 나누어 여덟 분씩을 그린 나한탱화가 걸려있습니다. 나한은 미혹함이 없고 깨달음은 최고의 경지에 이르러, 부처님께서 ‘미륵부처님이 성불하여 세상에 나타나실 때까지 머물면서 중생을 제도할 것을 부촉 받았다’고 하는 분들입니다.

나한도(왼쪽)

나한도(오른쪽)

열여섯 나한의 모습은 귀지를 파내면서 한쪽 눈을 지그시 찌푸린 야릇한 표정에, 경전을 읽으며 오른손은 관자놀이에 댄 채 ‘음 - 그렇지’하는 표정에, 손가락을 세워 ‘바로 이것이야’하는 표정에, 이름 모를 동물을 쓰다듬는다든가, 푸른 용과 놀아주는 등 제각각입니다.

이런 “나한도(羅漢圖)”나 “나한상(羅漢像)”을 볼 때마다 웃음을 지으면서 ‘옆 사람이 나를 보면 어떻게 생각할까?’라 생각하는데, 나한의 거리낌 없는 행동과 꾸밈없는 표정 등 남을 의식하지 않는 자유로움에 ‘내가 저럴 수 있을까? 하는 부러움을 갖기도 합니다.

이런 “나한도(羅漢圖)”나 “나한상(羅漢像)”을 볼 때마다 웃음을 지으면서 ‘옆 사람이 나를 보면 어떻게 생각할까?’라 생각하는데, 나한의 거리낌 없는 행동과 꾸밈없는 표정 등 남을 의식하지 않는 자유로움에 ‘내가 저럴 수 있을까? 하는 부러움을 갖기도 합니다.

그리고 나한상을 볼 때는 불상과 보살상을 보고 갖는 엄숙함과 차이를 느끼게 되는데, 이는 지금 우리 곁에 머물면서 중생들을 구제하고 복을 베풀어주고 있음을 직설적으로 표현하고 있는 때문이라 생각합니다. 나한님들 사이사이에는 동남동녀가 수박과 참외, 포도 등 여러 과일을 공양하는데, 마땅히 존경해야 할 분들에게 공양드림으로써 복덕을 받게 된다는 의미가 담겨있습니다.

나한상(羅漢像)

불단 중앙에 봉안된 삼세불의 좌우에는 열일곱 좌(座)의 나한상을 모셨습니다. 나한상은 진흙으로 빚고 옻칠을 한 다음, 단청으로 의복과 표정을 나타낸 소조상입니다. 그래서인지 탱화로 나타낸 것처럼 다양한 표정과 외모, 특이한 행동을 진흙으로는 세세히 빚어내기 어려운 까닭에 탱화만큼의 익살스런 모습은 볼 수가 없습니다. 그렇지만 앉은 자세와 들고 계신 서로 다른 지물과 빈손의 모양으로 정확히는 아니더라도 몇몇 나한님의 존함을 짐작할 수도 있습니다.

나한상

나한상을 보고 또 하나의 아쉬움이 일어났는데, 열여섯 분(또는 열여덟 분) 전부를 모신 것이 아니라는 것입니다. 부처님의 왼쪽에 여덟 분, 오른쪽에 아홉 분의 나한님이 앉아계십니다. 아쉬움은 오른쪽에서 나오는데, 부처님 오른쪽 미륵보살님 옆에 있는 상(像)이 어깨에 닿는 큰 귀를 가졌고 수인이며 보관과 천의, 영락과 팔찌 등등을 보건대 나한이 아니라 보살로 보인다는 것입니다.

나한상

또 오른쪽 끝에 자리한 상(像)도 머리에 쓴 관모와 같은 색의 조복을 입었고 홀을 들고 있는 자세를 보건대 녹사로 보이고, 나한으로 보이지 않습니다. 녹사가 명부에서 시왕을 보좌하며 중생들이 쌓는 업(業)을 기록하고 정리하는 직책을 맡고 있음을 생각하면 나한님들 곁에 시립해 있는 것이 무슨 일인가 싶지만, 나한상과 키 높이가 같은 것을 보면 녹사도 있어야 할 자리에 있는 것 같습니다.

어느 것에도 치우침이 없는 중도를 말씀하신 부처님이시니, 깨달음의 정도나 상하귀천을 떠나 부처님과 불단에 같이 앉은 열일곱 좌는 한 분의 보살과 열다섯 분의 나한 그리고 한 명의 녹사가 됩니다.

이는 대웅전 등 전각에 불보살님을 모시거나, 지장전이나 명부전에 시왕과 판관 ․ 녹사를 좌우 같은 수로 봉안하고 탱화에도 그렇게 그려진다는 것을 생각하면, 보살 한 분과 나한 한 분 그리고 녹사 한 명이 부족하다는 결론에 도달하게 됩니다.

그래서 생각되는 것이 세심당 부도가 누구인가에 의해 없어진 것처럼 영산전의 보살과 나한 그리고 녹사상도 어디인가 다른 곳에 있을 것이라는 생각이 들었습니다.

어느 것에도 치우침이 없는 중도를 말씀하신 부처님이시니, 깨달음의 정도나 상하귀천을 떠나 부처님과 불단에 같이 앉은 열일곱 좌는 한 분의 보살과 열다섯 분의 나한 그리고 한 명의 녹사가 됩니다.

이는 대웅전 등 전각에 불보살님을 모시거나, 지장전이나 명부전에 시왕과 판관 ․ 녹사를 좌우 같은 수로 봉안하고 탱화에도 그렇게 그려진다는 것을 생각하면, 보살 한 분과 나한 한 분 그리고 녹사 한 명이 부족하다는 결론에 도달하게 됩니다.

그래서 생각되는 것이 세심당 부도가 누구인가에 의해 없어진 것처럼 영산전의 보살과 나한 그리고 녹사상도 어디인가 다른 곳에 있을 것이라는 생각이 들었습니다.

나한님에 대한 아쉬움에 엉뚱한 생각도 일어났습니다. 나한상이 부족한 것이 ‘처음 조성할 때부터 이러했을지도 모른다’는 생각입니다.

석가모니부처님을 가장 가까이에서 모시던 가섭존자도 부처님께서 반열반하셨을 때, 불법을 전파하기 위해 떠나있었던 것처럼 아라한께서도 중생을 구제하고자 어디인가 출타하실 수도 있지 않겠습니까?

나한님의 신통력과 중생들을 이롭게 하고 계심을 생각하면, 중생 구제를 끝내고 영산전으로 돌아와서 앉으실 빈자리를 나타내 놓는 것이 도리일 듯싶습니다. 불자들에게도 의미 있는 일이겠고요.

그리고 가섭존자에게 두 발을 관 밖으로 내보이시고 나서야 장례가 끝난 것처럼, 빈자리까지 포함해 열여섯 좌가 되어야 나한님에 대한 예배가 끝난 것일 수도 있고요.

나한은 부처님의 경지에는 이르지 못했다 하더라도 높은 경지를 깨달은 분으로 중생의 소원을 들어주시는 복전(福田)입니다. 또한 석가모니부처님께서 열반하셨음을 생각하면, 미륵부처님이 세상에 나타나실 때까지 중생을 제도할 의무를 지닌 분이기에 더욱이나 공손히 모셔야 할 터입니다. 외로이 홀로 계신 보살과 나한, 녹사가 하루 빨리 영산전의 제자리에 돌아오셨으면 좋겠습니다.

석가모니부처님을 가장 가까이에서 모시던 가섭존자도 부처님께서 반열반하셨을 때, 불법을 전파하기 위해 떠나있었던 것처럼 아라한께서도 중생을 구제하고자 어디인가 출타하실 수도 있지 않겠습니까?

나한님의 신통력과 중생들을 이롭게 하고 계심을 생각하면, 중생 구제를 끝내고 영산전으로 돌아와서 앉으실 빈자리를 나타내 놓는 것이 도리일 듯싶습니다. 불자들에게도 의미 있는 일이겠고요.

그리고 가섭존자에게 두 발을 관 밖으로 내보이시고 나서야 장례가 끝난 것처럼, 빈자리까지 포함해 열여섯 좌가 되어야 나한님에 대한 예배가 끝난 것일 수도 있고요.

나한은 부처님의 경지에는 이르지 못했다 하더라도 높은 경지를 깨달은 분으로 중생의 소원을 들어주시는 복전(福田)입니다. 또한 석가모니부처님께서 열반하셨음을 생각하면, 미륵부처님이 세상에 나타나실 때까지 중생을 제도할 의무를 지닌 분이기에 더욱이나 공손히 모셔야 할 터입니다. 외로이 홀로 계신 보살과 나한, 녹사가 하루 빨리 영산전의 제자리에 돌아오셨으면 좋겠습니다.

영산전 불단위에 걸린 편액 (삼한고찰 세심사 영산전)

세심사는 대웅전이든 영산전이든 어느 법당에도 명필가의 힘차거나 날아가는 듯한 글자로 쓴 주련이 걸리지 않았습니다. 주련이 부처님의 가르침과 선시 등 좋은 뜻의 글이고 또 엄숙함과 절 분위기를 살려내지만, 솔직히 말하면 쉽게 읽어내기나 뜻을 알기 어려운 것이 사실입니다.

읽기 어려운 것을 굳이 걸 필요가 있겠는가 싶은 걸까요?

마음을 씻어내고자 찾은 절에서, 글귀에 집착함을 덜어 내주기 위함인가요?

달을 안보고 손가락만 볼까싶어, 소매에서 손도 꺼내지 않음일까요?

읽기 어려운 것을 굳이 걸 필요가 있겠는가 싶은 걸까요?

마음을 씻어내고자 찾은 절에서, 글귀에 집착함을 덜어 내주기 위함인가요?

달을 안보고 손가락만 볼까싶어, 소매에서 손도 꺼내지 않음일까요?

영산전에는 “삼한 고찰 세심사 영산전(三韓古刹洗心寺靈山殿)” 이라는 현판이 걸려있습니다. 삼한시대는 지금부터 천년도 훨씬 넘게 지나간 시대로, 세심사는 그때부터 지금까지 중생들의 마음을 씻어주고 있는 절이라는 이야기가 됩니다.

부처님 오신 날”을 앞둔 세심사의 전경

감히 말하면 절이 마음을 씻어주는지 잘 모르겠으나, 어떤 큰 절 또 그 큰 절에 모셔진 큰 부처님도 마음을 씻어줄 수는 없고, 오로지 자기만이 자신의 마음을 씻고 닦아낼 수 있다는 생각입니다.

그리고 요즘 같이 육근을 어지럽히는 희한한 일이 많은 세상에서는 반드시 마음에 낀 때를 씻어내야 하는데, 많은 절들이 정신적인 면보다는 물질적인 면에 치중하고 또 주변 환경을 파괴하면서까지 큰 불사를 함으로써 이에 실망한 불자들이 부처님을 떠나는 것도 보았습니다. 세심사는 그런 모습을 볼 수 없는, 겉이 작아보여도 속은 큰 절로 보였습니다.

그리고 요즘 같이 육근을 어지럽히는 희한한 일이 많은 세상에서는 반드시 마음에 낀 때를 씻어내야 하는데, 많은 절들이 정신적인 면보다는 물질적인 면에 치중하고 또 주변 환경을 파괴하면서까지 큰 불사를 함으로써 이에 실망한 불자들이 부처님을 떠나는 것도 보았습니다. 세심사는 그런 모습을 볼 수 없는, 겉이 작아보여도 속은 큰 절로 보였습니다.

산 이름이 “신령 령”자가 들어있는 영인산(靈仁山) 때문인지 세심사 오르는 짧은 시간에 맑은 정신이 스며듦을 느꼈고, 세심사에 들어서서는 법당 사이사이 공간에 아름다운 꽃이 가득하여서 꽃비가 내리는 부처님 법회에 참여한 듯싶었습니다.

많은 분들께서 영신산의 신령스런 정기를 받으시고, 사바세계에서의 찌들은 마음은 세심사에서 씻고 살아가셨으면 좋겠습니다. 끝.

많은 분들께서 영신산의 신령스런 정기를 받으시고, 사바세계에서의 찌들은 마음은 세심사에서 씻고 살아가셨으면 좋겠습니다. 끝.

기사에 만족하셨습니까?

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.