지난연재 > 김상현의 에세이삼국유사

근심의 병 웃음이라는 약

2008-07-28 (월) 00:00

경흥(憬興 : ~681~)은 7세기 후반의 대표적 고승이다. 그의 아름다운 덕행과 남긴 사적이 석현본(釋玄本)이 지은 삼랑사비문(三郞寺碑文)에 자세하다고 했지만, 지금은 단편적인 기록만이 <삼국유사>에 전한다. 경흥의 정확한 생몰년은 알 수 없다. <삼국유사>에 의하면, 신문왕(681-692) 때의 경흥 대덕(大德)은 성이 수(水)씨며 웅천주(熊川州) 사람으로 18세에 출가하여 삼장(三藏)에 통달함으로서 명망이 당대에 높았다고 했다. 수씨는 백제 성씨 중의 하나다. 웅천주 또한 백제 땅, 지금의 공주다. 경흥은 백제 출신이었다.

681년. 문무왕(661-681)은 장차 세상을 떠나기 직전 신문왕에게 뒷일을 부탁하였다.

“경흥법사를 국사(國師)로 삼는 것이 옳으니, 내 말을 잊지 말도록 하라.”

즉위한 신문왕은 경흥을 국로(國老)로 삼고 삼랑사(三郞寺)에 살게 하였다.

삼국통일의 영주 문무왕이 백제 출신의 경흥을 국사로 삼을 것을 유언으로까지 당부한 이유는 무엇일까? 경흥은 47부의 저서를 남겼다. 그 무렵 원효 다음으로 많은 저술이고, 또한 그의 교학은 불교 전반에 걸치는 것이었다. 이로서 경․율․론 삼장에 통달하여 당대에 명망이 높았다는 기록이 과장이 아님과 문무왕이 그를 국사로 삼기 원했던 일차적 이유를 알 수 있다. 또 다른 이유가 있었다면, 그것은 백제 유민을 포섭하고 불교신앙으로 민족의 융합을 도모하려는 종교적․정치적 배려였을 것이다.

그러나 신문왕은 경흥을 국사로 삼지 않고 ‘국로(國老)’로 삼았다. 원문에는 ‘곡위국로(曲爲國老)’라고 했다. 선왕의 유언을 살짝 왜곡시켜 국사와 비슷한 국로로 삼았던 것이다. 신문왕은 경흥을 국사로 삼고자 했겠지만, 강하게 반발하는 신라계의 설득을 위한 대안으로 제시된 것이 국로였을 것이라는 해석도 있다.

통일신라 최초의 국로가 된 경흥은 왕경의 삼랑사에 살면서 대궐을 출입했다. 말의 안장과 신과 갓이 매우 화려하여 행인들이 길을 비킬 정도로 요란한 행차였다. 어느 날 경흥은 갑자기 병을 얻어 한 달이 넘도록 앓았다.

이때 한 여승(女僧)이 찾아와 문안하고 경흥의 병을 고친 이야기가 전한다. 이에 대한 기록은 <삼국유사>에 비해 <해동법화전홍록(海東法華傳弘錄)>이 더 자세하다. <해동법화전홍록>은 <삼국유사> 보다도 20년 정도 앞 선 1268년경에 진정국사(眞靜國師) 천책(天頙)이 찬술한 것이다.

여승이 말했다.

크게보기“국사께서는 비록 대법(大法)을 깨달으셨지마는, 사대(四大)가 합하여 몸이 되었으니, 어떻게 병이 없을 수 있겠습니까? 병에는 네 가지가 있는데, 모두 지(地)․수(水)․화(火)․풍(風) 사대로부터 생겨납니다. 첫째는 신병(身病)인데, 풍병(風病), 황병(黃病), 담병(痰病), 열병(熱病)이 주가 됩니다. 둘째는 마음의 병〔心病〕인데, 미치광이(顚狂), 혼란(昏亂)이 주가 됩니다. 셋째는 외부로부터 받는 병〔客病〕인데, 칼이나 막대기로 찍히고 다치며, 동작(動作) 과로가 주가 됩니다. 넷째는 구유병(俱有病)인데, 굶주림, 추위와 더위, 괴로움, 즐거움, 근심, 걱정이 주가 됩니다. 이 밖에도 병들이 진행되고 변화하여 서로 원인이 되고, 조화를 이루지 못하여 온갖 병이 다 일어납니다. 지금 국사의 병환은 약으로 다스려 나을 것이 아닙니다. 만약 우스운 놀이를 구경하시면 곧 나을 것입니다.”

크게보기“국사께서는 비록 대법(大法)을 깨달으셨지마는, 사대(四大)가 합하여 몸이 되었으니, 어떻게 병이 없을 수 있겠습니까? 병에는 네 가지가 있는데, 모두 지(地)․수(水)․화(火)․풍(風) 사대로부터 생겨납니다. 첫째는 신병(身病)인데, 풍병(風病), 황병(黃病), 담병(痰病), 열병(熱病)이 주가 됩니다. 둘째는 마음의 병〔心病〕인데, 미치광이(顚狂), 혼란(昏亂)이 주가 됩니다. 셋째는 외부로부터 받는 병〔客病〕인데, 칼이나 막대기로 찍히고 다치며, 동작(動作) 과로가 주가 됩니다. 넷째는 구유병(俱有病)인데, 굶주림, 추위와 더위, 괴로움, 즐거움, 근심, 걱정이 주가 됩니다. 이 밖에도 병들이 진행되고 변화하여 서로 원인이 되고, 조화를 이루지 못하여 온갖 병이 다 일어납니다. 지금 국사의 병환은 약으로 다스려 나을 것이 아닙니다. 만약 우스운 놀이를 구경하시면 곧 나을 것입니다.”

덕 높은 고승이라고 병으로부터 자유로울 수는 없는 것. 지 수 화 풍 사대로 이루어진 몸을 가지고 있는 한 그 누군들 어떻게 병이 없을 수 있겠는가? 약으로는 다스리기 어려웠던 경흥의 병, 그것은 근심으로 생긴 것이기 때문이었다.

여승은 말했다.

“지금 스님의 병은 근심으로 해서 생긴 것이니, 기쁘게 웃으면 나을 것입니다.”

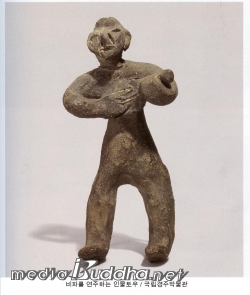

그리고 열한 가지 모습을 지어 저마다 각각 우스운 춤을 추니, 그 모습은 뾰족하기도 하고 깍은 듯도 하여 그 변하는 형용을 이루 다 말할 수 없어 모두들 우스워서 턱이 빠질 지경이었다. 이에 법사의 병은 자기도 모르는 사이에 씻은 듯이 나았다. 여승은 드디어 문을 나가 삼랑사 남쪽에 있는 남항사(南巷寺)에 들어가서 숨었고, 그가 가졌던 지팡이는 새로 꾸민 불화(佛畵) 십일면원통상(十一面圓通像) 앞에 있었다.

원통상(圓通像)은 관음상이다. 따라서 여승의 지팡이가 남항사의 십일면관음상 앞에 있었다고 한 것으로 미루어 그 여승은 곧 십일면관음보살의 화현(化現)이었던 셈이다. 따라서 스물한 가지 모습의 얼굴을 하면서 춤을 추었다는 <해동법화전홍록>의 기록보다는 열한 가지 모습으로 춤을 추었다는 <삼국유사>의 기록이 십일면관음보살의 화현이었던 여승에 적합하다.

석굴암 본존불 뒤에는 아름다운 십일면관세음보살상이 있다. 이 보살은 머리에 다시 열한 개의 얼굴을 이고 있는데, 중생 교화를 위한 방편의 얼굴들이다. 자비로운 세 얼굴과 화를 내고 있는 세 얼굴과 흰 이를 드러내며 웃고 있는 세 얼굴, 그리고 폭소 하는 한 얼굴과 하나의 불면(佛面) 등 모두 11면이다. 이렇게 여러 표정의 얼굴로 각기 다른 여러 중생을 교화한다.

크게보기보는 이들이 턱이 다 빠질 정도로 우스웠다는 여승이 춘 배회무(徘諧舞). ‘배회(徘諧)’는 재담, 익살, 농담, 우스운 이야기를 의미한다. 따라서 배회의 춤은 광대풍의 익살스러운 춤이었다. 광대들의 춤을 본 따기는 원효의 무애무(無碍舞)도 마찬가지였다. 어느 날 광대들이 진귀한 모양의 조롱박을 가지고 노는 것을 본 원효, 그도 조롱박 모양의 도구를 만들어 무애(無碍)라고 하고, 이를 두드리며 노래하고 춤추었다. 바람처럼 천촌만락을 누비며.

크게보기보는 이들이 턱이 다 빠질 정도로 우스웠다는 여승이 춘 배회무(徘諧舞). ‘배회(徘諧)’는 재담, 익살, 농담, 우스운 이야기를 의미한다. 따라서 배회의 춤은 광대풍의 익살스러운 춤이었다. 광대들의 춤을 본 따기는 원효의 무애무(無碍舞)도 마찬가지였다. 어느 날 광대들이 진귀한 모양의 조롱박을 가지고 노는 것을 본 원효, 그도 조롱박 모양의 도구를 만들어 무애(無碍)라고 하고, 이를 두드리며 노래하고 춤추었다. 바람처럼 천촌만락을 누비며.

여승이 추었던 배회무와 원효의 무애무, 이들 광대풍의 춤은 사람들을 즐겁고 신나게 했다. 이처럼 당시 사람들은 풍류를 알았고, 놀이와 웃음의 의미도 잘 알고 있었다. 이것은 당시 신라사회의 한 기풍이었다. 신라의 젊은 화랑도는 상열가악(相悅歌樂)했다. 즐겨 노래하고 춤추며 놀았다. 명산대천(名山大川)을 찾아 유람하며 호연지기(浩然之氣)를 키웠다. 놀이를 통한 그들의 풍류도(風流道) 수행은 즐겁고 신나는 것이었다. 화랑의 놀이나 풍류는 단순한 유희는 아니었다. 음악과 무예, 여행과 교유, 학문과 수행 등 다양한 뜻이 포함되어 있지만, 그 어느 경우에도, 풍류는 즐겁고 신나는 것이며, 억압과 왜곡으로 막힌 가슴을 열어 제치고, 신명나게 하는 것이었다.

근심이 쌓이면 병이 된다. 약으로도 다스리기 어려운 이 병에는 웃음이 좋은 약. 웃음은 양약이다. 인생을 즐겁고 신나게 해 줄, 막힌 가슴 풀어줄 좋은 약은 역시 웃음이다.

김상현(동국대 교수)

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.