지난연재 > 김상현의 에세이삼국유사

역시, 꿈보단 해몽이다

2008-06-24 (화) 00:00

역사의 진행은 필연인가? 아니면 우연인가? 너무나 단순한 질문인가? 필연 같은 우연인가? 아니면 우연 같은 필연인가? 필연이라면 운명론이나 숙명론과 다를 것 없고, 우연이라면 그 의미를 되새길 필요도 없을 것이다.

사실 역사의 불교적 의미는 연기(緣起)다. 세상 만사는 얽히고설켜 있는 하나의 거물 같은 것이고, 우리들 주위에서 일어나는 크고 작은 수많은 사건도 모두 직간접으로 연관되어 있다. 그것은 사람들만의 문제가 아니라, 하늘과 땅과도 연결되어 있다. 그러기에 돌이 하나 굴러 내리는 일도, 까마귀 날자 배가 떨어지는 일도 다 연결이 있다. 폭우가 쏟아지거나 지진이 일어나는 일은 더 말할 것도 없다. 자세히 들어다 볼 수만 있다면, 온갖 일과 사건들은 모두 거대한 거물코로 연결되어 서로 영향주고 받으며 일어나고 전개되는 것을 알 수 있으련만, 그 변화의 변수를 다 알아차리기란 귀신도 어려울 것이다. 역사란 연기다. ‘황룡사 창건연기 설화’, 혹은 <원효화상연기(元曉和尙緣起)> 등의 용례에서 보듯, 연기란 곧 역사의 의미로 쓰이기도 했다. 연기는 필연도 우연도 아니다. 따라서 역사의 진행을 필연적인가 아니면 우연한 것인가라고 물을 필요는 없다. 그저 연기일 뿐이니까.

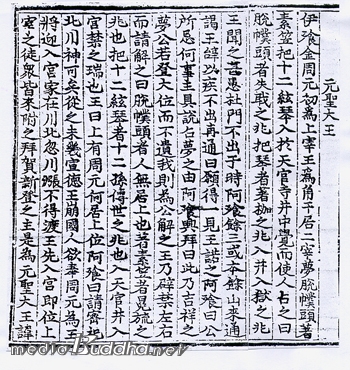

선덕왕은 6년(785) 정월 13일에 세상을 떠났는데, 아들이 없었다. 여러 신하들이 의논했다. 결국 왕의 친족 조카뻘 되는 김주원(金周元)을 왕으로 추대하기로 결정했다. 아마도 이 결정에 흔쾌히 동의하지 않는 귀족들도 있었던 것 같다. 김주원을 궁중으로 맞아드리는 날이었다. 그날따라 이상한 일이 일어났다. 이 날 갑자기 비가 오기 시작했던 것이다. 큰 비였다. 강물이 갑자기 불어날 정도의 폭우였다. 음력 정월 중순경에 큰 비가 내리는 일은 드문 일인대도. 폭우로 해서 알천(閼川), 즉 북천의 물이 불어났다. 신라 왕경 동쪽을 흐르는 북천은 급류이기에 홍수가 자주 났던 기록이 있다. 알천의 물이 넘쳐 200여 채의 집이 떠내려가거나 물에 잠긴 일도 있다. 소지왕 18년(496) 5월의 일이다. 그런대 785년의 폭우는 음력 정월의 일이니, 이상한 일이었다.

“인군(人君)이 대위(大位)에 오르는 것은 진실로 사람의 꾀로 되는 것은 아닙니다. 오늘 갑자기 비가 많이 쏟아지는 것은 혹시 하늘이 주원을 왕으로 세우고자 하지 않기 때문은 아닐까요? 지금 상대등 경신은 전왕(前王)의 아우로 본래부터 덕망이 높고, 임금의 체모(體貌)가 있습니다.”

크게보기일장 연설에 분위기는 일변했다. 나라사람들은 웅성이더니, 삽시간에 여러 사람들의 의견이 합치되었다. 김경신으로 왕위를 잇게 한다는 것으로. 이에 경신은 주원보다도 먼저 궁궐에 들어가서 왕위에 올랐다. 상재(上宰)의 무리들이 모두 와서 따르고 새로 위에 오른 임금에게 삼가 치하하였다. 조금 후에 비가 그쳤으므로 나라 사람들은 모두 만세를 불렀다. 그렇게 쏟아지던, 언제 그칠지 알 수 없던 그 비가 그치고 날이 개자, 사람들은 정말 하늘의 뜻이 김경신에게 있는 것으로 생각했던 모양이다. 그러기에 만세까지 불렀지. 이렇게 김경신은 신라 제38대왕이 되었다. 곧 원성왕(元聖王 : 785-798)이다.

크게보기일장 연설에 분위기는 일변했다. 나라사람들은 웅성이더니, 삽시간에 여러 사람들의 의견이 합치되었다. 김경신으로 왕위를 잇게 한다는 것으로. 이에 경신은 주원보다도 먼저 궁궐에 들어가서 왕위에 올랐다. 상재(上宰)의 무리들이 모두 와서 따르고 새로 위에 오른 임금에게 삼가 치하하였다. 조금 후에 비가 그쳤으므로 나라 사람들은 모두 만세를 불렀다. 그렇게 쏟아지던, 언제 그칠지 알 수 없던 그 비가 그치고 날이 개자, 사람들은 정말 하늘의 뜻이 김경신에게 있는 것으로 생각했던 모양이다. 그러기에 만세까지 불렀지. 이렇게 김경신은 신라 제38대왕이 되었다. 곧 원성왕(元聖王 : 785-798)이다.

“복두를 벗은 것은 관직에서 떠날 징조요, 십이현금을 든 것은 칼을 쓰게 될 조짐이며, 우물 속으로 들어간 것은 옥에 갇힐 징조입니다.”

경신은 이 말을 듣고 매우 근심하여 문을 닫고 집 밖으로 나가지 않았다.

여산이 물었다.

“공이 근심하는 것은 무슨 일입니까?”

경신이 꿈을 점쳤던 일을 자세히 말하니, 아찬은 일어나 절하면서 말했다.

“그것은 좋은 꿈입니다. 공이 만일 왕위에 올라서 저를 저버리지 않는다면, 공을 위해 꿈을 풀어보겠습니다.”

왕은 이에 좌우의 사람을 물리치고 해몽하기를 청했다. 여산은 말했다.

“복두를 벗은 것은 면류관을 쓰게 될 징조요, 12현금을 든 것은 (내물왕의) 12세손이 대를 이을 징조요, 천관사 우물로 들어간 것은 궁궐로 들어갈 길조입니다.”

김경신이 말했다.

“내 위에 주원이 있으니, 어찌 윗자리에 앉을 수 있겠소?”

“비밀히 북천(北川, 즉 閼川)신에게 제사지내면 좋을 것입니다.”

경신은 그대로 따랐다. 이렇게 하기 얼마 되지도 않아서 기회는 주어졌다고 한다.

꿈보다는 해몽이다. 어떻게 꿈을 해석하면 좋은가? 꿈은 긍정적으로 해석되어야 한다. 적어도 여산(餘山)은 그랬다. 여산의 해몽으로 경신은 전화위복(轉禍爲福)할 수 있었다. 경신이 왕이 되었을 때 이미 여산은 죽었으므로 그의 자손을 불러 벼슬을 주었다.

김주원은 지금의 강릉지방인 명주(溟州)로 물러나 살면서 강릉김씨(江陵金氏)의 시조가 되었고, 명주군왕(溟州郡王)으로 불려 지기도 했다. 직계 자손은 상당한 세력을 형성하여 관직에 나아간 경우도 반란을 획책한 경우도 있었다. 아들 종기(宗基)는 시중이 되었고, 아들 헌창(憲昌)은 무진주(武珍州), 청주(箐州), 웅천주(熊川州) 등지의 도독(都督)을 지냈다. 종기의 아들인 장여(璋如)와 손자 준옹(俊邕)은 각각 시중에 임명되기도 했다. 그러나 불만이 어떻게 없을 수 있었겠는가? 헌덕왕 14년(825)에 김헌창이 웅천주에서 반란을 일으켰던 것도, 헌덕왕 17년(825)에 김헌창의 아들 범문(梵文)이 고달산(高達山)에서 모반했던 것도 모두 왕위를 가로챈 원성왕에 대한 저항이었을 테니까.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.