지난연재 > 김상현의 에세이삼국유사

일연 스님의 노래에는<br>미래의 씨알이 숨어있다

2008-04-08 (화) 00:00

그 무렵 고려의 하늘은 온통 먹구름이 뒤덮고 있었다. 무신정권의 폭압과 몽고의 침략으로 금수강산은 유린되고 슬픈 사람들의 가슴은 멍들어 있었기에. 13세기 고려사회는 위기에 처해 있었다. 야만 몽고의 말발굽에 짓밟힌 민족의 자존심과 난파의 현실은 분명 문화민족의 수치였고 크나큰 시련이었다.

그 풍진 세월에도 희망의 등불 밝힌 이 있으니, 곧 보각국사 일연(一然 : 1206-1289)이 그 분이다. 그는 한 나라의 사표인 국사(國師)였다. 피폐한 사람들, 그들 마음의 묵정밭을 일구는 국사였다. 그는 먹구름 틈으로 드러나는 ‘푸른 하늘’을 보았다. 아무리 현실적 시련이 가혹해도 ‘푸른 하늘’을 잊을 수야 없었다. 그것은 희망이었고, 희망은 민족의 역사였다. 현실의 삶이 어렵다고 기억의 끈마저 놓아버릴 수는 없는 법. 기억은 어제와 내일을 이어주는 생명의 끈이기에. 그도 알고 있었다. 역사란 기억이고 인식이라는 것을. 기억이나 인식으로부터 사라진 과거란 이미 없는 것이나 마찬가지이고, 기억을 상실하면 앞으로 나아가며 발전하기 어렵다는 것을. 이것이 그 이유였다. 꿈속에서라도 세속에는 가지 않겠다던 선승 일연이 『삼국유사』의 집필을 만년까지도 포기하지 못했던 바로 그 이유다.

그는 백운과 청산을 그리워하는 선승이었지 사가는 아니었다. 그러기에 그는 삼국의 역사 전반을 서술할 의도도, 삼국의 불교사 전체를 체계화할 욕심도 없었다. 『삼국사기』나 『해동고승전』 등의 기록에서 빠졌거나 자세히 드러나지 않은 것을 드러내려 했고 보충하고자 했던 것뿐이었다. 일생 정진의 소산을 ‘유사(遺事)’라고 소박하게 이름 지었던 것도 이 때문이었다.

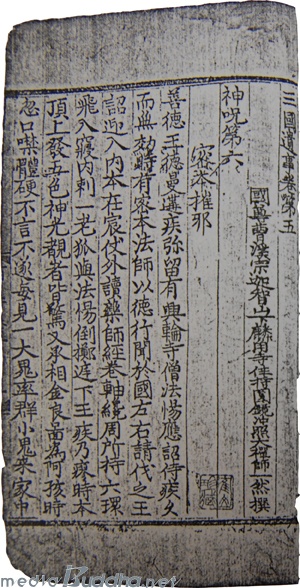

그는 오랜 세월에 걸쳐 관심이 가는 자료들을 수집했다. 옛 기록도, 설화도, 향가도 그의 관심거리였다. 현장에 전하는 유물도 유심히 살펴보았다. 모은 자료는 자신의 방식에 따라서 9편목으로 분류했다. 왕력(王歷)․기이(紀異)․흥법(興法)․탑상(塔像)․의해(義解)․신주(神呪)․감통(感通)․피은(避隱)․효선(孝善) 등이 그것이다. 왕력은 삼국․가락국․후고구려․후백제 등의 간략한 연표이다. 기이편은 고조선으로부터 후삼국까지의 단편적인 역사를 57항목으로 서술하였는데, 1․2권에 계속된다. 흥법편에는 삼국의 불교수용과 그 융성에 관한 6항목, 탑상편에는 탑과 불상에 관한 사실 31항목, 의해편에는 신라의 고승들에 대한 전기를 중심으로 하는 14항목, 신주편에는 신라의 밀교적 신이승(神異僧)들에 대한 3항목, 감통편에는 신앙의 영이감응(靈異感應)에 관한 10항목, 피은편에는 초탈고일(超脫高逸)한 인물의 행적 10항목, 효선편에는 부모에 대한 효도와 불교적 선행에 대한 미담 5항목을 각각 수록하였다.

이처럼 『삼국유사』는 5권 9편 144항목으로 구성되었다. 이 책에는 대체로 불교사 기록이 많은 편이지만 그렇다고 불교사의 편찬을 목표하지도 않았고, 많은 설화를 수록했지만, 설화집을 편찬할 의도도 없었다. 서명에서 밝히고 있듯이, 그는 삼국의 유사를 기록하고자 했을 뿐이었다.

일정한 잣대가 없어야 잣대 밖을 잴 수 있다. 일연의 시야는 한 곳을 향하지는 않았다. 그의 안목은 역사 기록과 설화와 시가 등으로 열려 있었고, 귀족과 백성들의 삶을 차별하지 않았으며, 거지와 노비도 따뜻한 눈으로 보았다. 불교와 원시종교도, 선종과 교종도 구별하지 않았다. 그의 시야는 열려 있어서, 역사적인 삶도, 문학적인 상상력도, 종교적이고 철학적인 인생의 해석도 함께 녹였다. 이 때문에 『삼국유사』에는 문학과 역사와 철학이 함께 어우러져 있는 것이다. 중요한 것은 의미 있는 삶이었을 뿐이다.

우주의 삼라만상은 무수히 분리된 개체로 구성된 기계가 아니다. 그것은 조화를 이루는, 그러기에 나눌 수 없는 전체로 역동적인 관계의 거물이다. 문학과 사학과 철학, 그리고 종교도 분리된 것이 아니었다. 요즘 통합인문학이 강조되고 학문의 경계 허물기가 유행하지만, 『삼국유사』에는 이미 통섭이 이루어져 있었다. 『삼국유사』가 한국 고대문화의 종합적인 자료를 전해주는 보고로 평가되는 이유도 여기에 있다.

이 보배 창고에는 역사, 지리, 문학, 종교, 언어, 민속, 미술, 신화 등에 대한 원천적인 자료가 전한다. 향가는 우리나라 고대문학 연구의 값진 자료다. 이 책에는 한국 고대미술의 주류인 불교미술에 관한 자료를 제공해주고 있는데, 특히 탑상편의 기사는 탑과 불상, 건축 등에 관한 정보를 전해주고 있다. 고승들의 행적은 물론 신앙 영험에 관한 기록이 있고, 사람들의 희망과 꿈, 그리고 기원이 수록되어 있다. 이처럼 우리나라 고대 문화에 관한 다양한 자료를 수록해서 전해주고 있는 『삼국유사』는 민족문화의 연원을 탐구하는 이들에게 무궁한 길잡이가 된다.

이 고전에는 하늘의 소리(天唱)도 있고, 짐승의 주장도 있다. 무심한 풀도, 그리고 돌 한 덩이도 의미를 갖고 있다. 자연 위에 빛이 비치면 삼라만상이 모두 잠에서 깨어나듯 되살아난다. 이것은 고대인의 종교와 관련이 있지만, 동시에 화엄(華嚴)의 세계이기도 하다. 일상의 범상한 것들의 특별한 의미를 발견하는 기쁨. 그것은 햇빛이 연꽃을 깨어나게 하듯이. 돌도 나무도 풀도 모두 빛에 되살아나 자기의 주장을 펼친다. 사실 우리는 일상적이고 평범한 일의 그 큰 의미를 지나쳐 버릴 때가 너무 많다. 그리고 우리는 너무 현실의 방에 갇혀 있어서 초월이란 꿈도 못 꾸는 신세가 된 경우가 많다. 사실 인생은 역사적이면서도 신화적이고, 종교적이면서도 세속적이다.

우리들 인생은 때때로 꿈꿀 필요가 있고, 세속을 초월할 필요가 있다. 생활이 막막하고 답답할 때, 너무 우리가 세속사와 일상사에 젖어 있다고 생각될 때, 오솔길로 산책이라도 나서듯이, 슬며시 현실에서 벗어날 필요가 있다. 『삼국유사』는 우리를 꿈꾸게 하고, 초월하게 하며, 그리고 약간은 환상적이게 해준다.

지극한 수행은 도력이나 법력(法力)이 되고, 그 도력은 보통 사람은 상상도 못하는 마치 신화처럼 윤색된다. 그것은 사람들의 보편적인 희망이었고, 꿈이었다. 양지스님은 주장자를 날려 신도집의 시주를 운반했다. 고승 낭지는 구름을 타고 중국을 왕래했다고 하고, 오진은 안동의 학가산에서 팔을 뻗어 스승 의상이 머무는 부석사 석등의 불을 밝혔다고도 한다. 고승 연회는 사철 시들지 않는 연꽃을 피울 수 있었다고도 한다.

조셉 켐벨의 말처럼, “신화가 사회가 꾸는 공적인 꿈”이고, 또 “인간의 무의식적 열망은 역사적 인물조차도 신화적 인물로 변모시킨다”면, 그리고“인간의 이상과 영웅성이 그 인물에 투사되어 나올 때 그 인물은 역사 속에 한계 지어진 메마른 인물임을 멈추고 모든 인간의 보편적인 모습, 인간의 이상으로 나타나게 되는 것”이라면, 『삼국유사』 속의 많은 이야기들은 분명 한민족의 꿈이며 희망의 속삭임일 것이다. 두루 더 많은 사람들과 함께 행복하기를 꿈꾸던 홍익인간(弘益人間)의 이상을 담은.

역사란 무의식의 창고이다. 특히 『삼국유사』에는 한민족의 집단무의식이 축적되어 있다. 집단무의식은 우리들의 감추어진 모습이자 미래의 씨알이다. 『삼국유사』의 세계, 그 세계로의 탐험은 신나는 일이면서도 모험적인 도전이다. 『삼국유사』라는 타임머신을 타고 한국고대로의 먼 여행을 떠나고자 하지만, 갑자기 천 수백 년 전으로 돌아가기란 쉽지 않은 것이다. 세월은 너무 많이 흘렀고, 세상은 크게 변해 있기 때문이다. 그러나 과거로의 여행을 시작하면서 우리는 이미 오늘의 현실을 초월하고 있는 것이고, 초월하면 오늘의 근심걱정도 잊어버릴 수 있는 것이다.<계속>

김상현(동국대 사학과 교수)

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.